1910年:现代世界集体“发疯”的一年

我最喜欢的历史书之一,讲述了我最钟爱的历史时期——世纪之交的美国——带给我们的关于技术、焦虑和人性的启示。

作者:Derek Thompson 原文:1910: The Year the Modern World Lost Its Mind

“汽车主义是一种病,一种精神疾病。这种病有个好听的名字:速度……人再也无法静止,他瑟瑟发抖,神经像弹簧一样紧绷,一旦抵达某地便迫不及待地要出发,因为那里不是别处,别处,永远在别处。” ——奥克塔夫·米尔博(Octave Mirbeau),法国小说家,1910年

关于今天的文章:当我们听到21世纪的技术变革和社会危机时,很容易想象我们正生活在一个特殊的历史时期。但许多时代都曾努力应对那些似乎独独困扰我们的问题。20世纪初就是一个充满速度与技术辉煌(汽车!飞机!自行车!)的时代,同时也伴随着精神崩溃、大规模焦虑,以及一种普遍的感觉——世界已永远脱离其历史轨道:这是一锅我们熟悉的思想大杂烩。我认为,通过研究那些挑战与我们当下有异曲同工之妙的历史时期,我们可以学到很多。

欢迎回到《周日晨邮》!

我最喜欢的历史时期是19世纪末到20世纪初那三四十年的跨度。那是一个变革惊人的时代。引自《富足》(Abundance)一书:

想象一下,1875年你在纽约市入睡,三十年后醒来。当你闭上眼睛时,这里没有电灯、可口可乐、篮球或阿司匹林。没有汽车,也没有“运动鞋”。曼哈顿最高的建筑是一座教堂。

当你在1905年醒来时,这座城市已经被高耸的钢结构建筑“摩天大楼”重塑。街道上充满了新奇事物:由新型内燃机驱动的汽车,人们穿着胶底鞋骑着自行车——这些都是近期的创新。西尔斯邮购目录、纸板箱和阿司匹林都是新来的家伙。人们第一次品尝了可口可乐,第一次吃上了我们现在所说的美式汉堡。莱特兄弟已经驾驶第一架飞机飞上蓝天。当你沉睡时,没有人用柯达相机拍过照,没有使用过能制作活动影像的机器,也没有买过能播放录制音乐的设备。到1905年,这三者的首个商业版本都已问世——简易的箱式相机、电影放映机和留声机。

在所有关于世纪之交历史的书中,没有一本比菲利普·布洛姆(Philipp Blom)的《眩晕之年:1900-1914年的欧洲》(The Vertigo Years: Europe 1900-1914)对我的影响更大,或带给我更多乐趣。我认为它可能是有史以来最被低估的历史书。¹ 在我最喜欢的、聚焦于1910年前后几年的章节中²,布洛姆描述了世纪之交的技术如何改变了人们对艺术和人性的看法,以及它如何导致了整个西方世界的精神崩溃。被现代生活的速度搞得晕头转向的欧洲人和美国人,遭受着创纪录的焦虑症发病率,并普遍感到我们的发明摧毁了我们的人性。与此同时,一些艺术家将这种迷失感转化为创作灵感,创造出了有史以来最伟大的艺术作品。

在今天的《周日晨邮》中,我想与你分享我从《眩晕之年》中最喜欢的段落和教益,其中大部分来自关于1910年的那一章。伟大的历史书提醒我们,虽然历史从不重复,但其主题却总在不断地遥相呼应,我们都应该洗耳恭听。我试图将我的总结限制在20世纪初与2020年代的重叠领域,但我不会在整篇文章中过分强调这些相似之处。你得自己去发现它们。

1. 1910年的人们觉得世界变化太快了

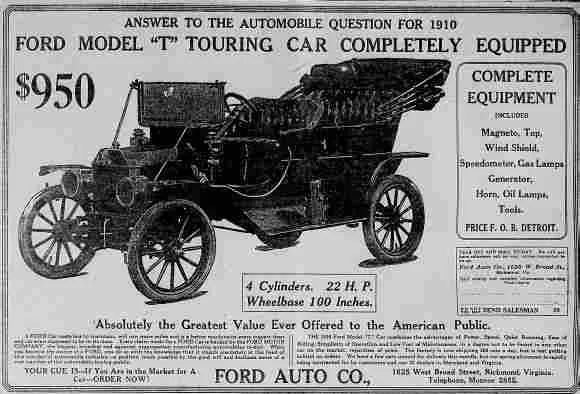

在1880年代到1910年这短短几十年间,交通技术重塑了西方世界。一场“自行车热”在1890年代席卷美国。莱特兄弟于1903年实现首飞。第一批T型车于1908年从福特的生产线上驶下。在欧洲,汽车迅速改变了物理环境。法国的汽车数量从1900年的约3000辆增加到1914年的10万辆。同年,福特在底特律的工厂生产并销售了超过30万辆T型车。

布洛姆写道,速度是一种身体体验,20世纪初的文化评论家们坚信,人类如此迅速地在空间中移动是不自然的——尤其是女性。骑自行车的女性被视为一种可怕的事物。她象征着一种高速的自由,而这种自由常常与道德和性方面的堕落联系在一起。医生们警告说,“自行车病”源于“自行车的普遍使用”,而那些无节制骑行的年轻人可能会遭遇“严重的祸害”。道德家们则谴责那些“兴高采烈地蹬着车,扔掉了紧身胸衣,换上了更实用的服装,包括裤子”的女性。

评论家和小说家认为技术带来的速度是一种恶习,他们警告说,我们对速度的渴望可能会转变为肉欲;汽车和自行车会引诱我们犯下肉体之罪。在《超男性》(Le surmale,1902年)一书中,主人公赢得了一场10万英里的自行车赛,然后用一场性爱来庆祝,这让一个角色惊呼:“这不是人,是机器!” 汽车、飞机和自行车正在把人变成“机器”的观点,在1905年《我知道一切》(Je sais tout)杂志的一篇文章中得到了最有趣的总结。该文章计算出,一个人要长多高,才能以我们新机器的速度自然行走。例如,据计算,要赶上自行车的速度,一个人身高需要达到40多英尺。布洛姆写道:

与其他交通工具的比较显示,在高速火车上,旅行者的有效身高将达到51米,而赛车手的身高几乎能让巴黎圣母院相形见绌。技术创造了一个新的巨人种族——无论从哪个意义上说——它改变了时空本身的体验。

2. 技术变革导致精神痛苦激增,被称为“美国神经质”

布洛姆写道:“日常生活、新闻、工作和娱乐的速度日益加快,成为艺术家和实业家共同的迷恋对象。” “从未有过如此多的社会变革在如此短的时间内发生。” 随着日常生活节奏的加快,西方人开始崩溃了。

世纪之交前后,一种最初在美国诊断出的神经紊乱症逐渐传遍大西洋。医生乔治·米勒·比尔德(George Miller Beard)称之为“神经衰弱”(neurasthenia)。欧洲人有时称其为“美国神经质”(American Nervousness)。根据比尔德的说法,这种病最常见于“文明国家的室内阶层”,患者“几乎在每个脑力劳动者的家庭中都能找到”。³

正如布洛姆所指出的,受影响的往往是从事“技术前沿”工作的白领,如“电话接线员、操作新型高速机器的排字工、铁路工人、工程师,或操作高速机器的工厂工人”。一份1893年的神经衰弱医院调查发现,在近600个病例中,“有近200名商人、130名公务员、68名教师、56名学生和11名农民。” 值得注意的是,该诊所没有统计到任何体力劳动者。神经衰弱似乎不成比例地影响着白领工作者,他们被自己的劳动“压垮了”。“过度工作是患者病史中的一个共同主题,”布洛姆写道。

人们很容易将此现象视为又一个“为健康焦虑”的例子而一笑置之。但这一时期西方世界精神健康问题的规模之大令人震惊。布洛姆写道:

在德国,1870年精神病院登记的病人为40,375人。到1900年,这一数字上升到115,882人,1910年则达到220,881人。在同一时期,综合医院收治的神经系统疾病患者比例从44%上升到60%。虽然这些数字包括了患有各种不同精神疾病的人,而不仅仅是神经衰弱,但它们并未包括大量宁愿去私人疗养院、水疗中心或其他准医疗机构进行治疗或长期休养的患者——就像托马斯·曼在《魔山》中所描述的那样,医生会在那里照顾客人。

3. 1910-1913年也是艺术史的一个转折点

“艺术家们对这个加速的现实及其可能性着迷,”布洛姆写道。那个时代的小说家、画家和音乐家们不停地谈论他们周围看到的变化,以及他们有责任用艺术来与这些变化进行对话。布洛姆写道:

他们对事物的看法,是通过阅读关于高速机器竞赛和儿童杂志、偷听成年人关于精神崩溃和放荡女人的悄悄话而形成的……他们的想象力警觉地意识到,一个时代已经结束,一个新的时代——时而承诺,时而威胁——正闯入舞台,目前只能在闪光和碎片化的景象中窥见一斑。

布洛姆深入探讨了那个时代的三位艺术偶像:作曲家伊戈尔·斯特拉文斯基(Igor Stravinsky)、画家瓦西里·康定斯基(Vassily Kandinsky)和巴勃罗·毕加索(Pablo Picasso)。他们每个人都试图创作出既前卫又原始的艺术。他们每个人都通过从过去汲取灵感来回应现代。

布洛姆从斯特拉文斯基开始,他著名的管弦乐作品《春之祭》(The Rite of Spring)的灵感来自古老的俄罗斯舞蹈仪式。这部融合了古老民间音乐和惊人刺耳音调的作品,于1913年在巴黎首演时,引发了音乐厅观众史上最臭名昭著的暴力反应之一。正如布洛姆直言不讳地说的,“现场简直乱成了一锅粥”:

“在最初的两分钟里,公众还保持安静,”音乐家蒙特(Monteux)后来回忆道,“然后楼上包厢开始传来嘘声和嘶嘶声,很快楼下正厅也开始了。邻座的人开始用拳头、手杖或手头任何东西互相殴打。很快,他们的怒火转向了舞者,特别是乐队……手边所有的东西都朝他们扔去,但我们继续演奏。当观众成员开始互相攻击,攻击任何支持对方的人时,混乱达到了顶点。有人看到一位珠光宝气的女士在扇了邻座一耳光后愤然离去,而另一位则朝她的诋毁者脸上吐口水。到处都爆发了斗殴,人们发出了决斗的挑战。”

一些音乐评论家现在认为《春之祭》“无疑是20世纪早期最著名的作品”。

在音乐厅里古典音乐分崩离析的同时,视觉艺术也正在经历其自身的革命,而这可能源于技术。在世纪之交之前的数千年里,完美再现自然的能力是一种稀有技能,只有我们当中最有才华的画家和绘图师才具备。但柯达相机(发明于1888年,销量在20世纪初激增)将捕捉现实图像的能力变成了一种消费主义的琐事。抽象艺术的兴起与廉价相机技术的普及如此完美地吻合,绝非巧合,后者贬低了对自然世界完美描绘的价值。

20世纪初,作为抽象艺术的伟大先驱之一,瓦西里·康定斯基反抗了现代性令人头脑发昏的速度。据布洛姆说,康定斯基从乌拉尔山脉的萨满及其鼓声中汲取灵感,他的抽象作品试图用图像捕捉他们原始的音乐。通过将声音转化为图像,康定斯基的艺术试图实现一种柯达相机永远无法企及的通感行为。其他艺术史学家对康定斯基第一批抽象水彩画(他大约在1910年创作)的灵感来源不那么确定。唯一可以肯定的是,像这样的画作拒绝任何试图描绘通过视网膜或相机镜头所见的自然世界的努力。

康定斯基是我最喜欢的艺术家之一。但对抽象绘画黎明的批评反应可谓是残酷至极。布洛姆引用的一篇德国评论包含以下段落:

从绘画的角度看,它们是艺术的终结,一场恶作剧。但它们展示了更邪恶的一面。现代所谓“艺术的对象是无关紧要的”这一说法,在这里被以一种真正恶意的方式滥用了……呈现给我们的东西,呼吸着大城市最黑暗罪恶之地的毒气,并展示了艺术家的构成,这只能用病理学的术语来理解。

大约在康定斯基在抽象艺术上留下印记的同时,巴勃罗·毕加索正在开创他自己对纯粹再现艺术的拒绝,即原始主义。布洛姆写道,毕加索从西非的面具和雕刻中汲取灵感,他的艺术“竭尽全力隐藏其潜在的技术和构图上的精湛技艺”。毕加索1907年的经典作品《亚威农少女》(Les Demoiselles d'Avignon)是“一幅巨大、粗暴且令人不安的直白画布”。布洛姆写道,虽然毕加索对他所借鉴的非洲风格的实际“意义和象征”漠不关心,但评论家们说,他的目标是在文明变革面前,表现“人类状况不变的结构”。

斯特拉文斯基、康定斯基和毕加索,他们各自独立地对现代世界以及“人类心灵与其自身情感的疏离”做出了反应,将前现代的风格和返祖的意象融入他们的艺术中。我们今天所说的现代主义,在大多数情况下,都是对现代性的一种反动。它是在一个痴迷于新奇并被其淹没的时代,努力挖掘一些关于人性的古老而诚实的东西。

4. 20世纪初的知识分子提出了关于人性的新理论

布洛姆以探讨当时两位思想巨擘来结束他题为“1910年:人性变了”的章节:社会学家马克斯·韦伯(Max Weber)和精神分析学家西格蒙德·弗洛伊德(Sigmund Freud),后者的国际精神分析协会于1910年成立。他们关于人性的理论之间的张力,在今天仍然具有深刻的现实意义。

在他著名的著作《新教伦理与资本主义精神》(The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism)中,德国社会学家韦伯认为,某些新教——特别是加尔文主义——传统支持了与现代资本主义发展相一致的习惯。他认为,北欧信徒的新教传统培养了一种有纪律的工作、储蓄和投资方法,这在商业中被证明是有价值的,而加尔文主义的神恩教义“可能引导信徒将世俗的成功解读为上帝恩宠的可能迹象”,正如布洛姆所总结的。韦伯相信,新教不仅鼓励信徒将精力投入劳动(因此书名中提到了“工作伦理”),而且还帮助创造了一种支持现代资本主义崛起的贸易和投资文化。

“很容易看出弗洛伊德的分析是如何承接韦伯的,”布洛姆写道。对弗洛伊德来说,人性有被资本主义和现代社会完全溶解的风险,就像粉笔掉进酸里一样。他说,在现代社会所要求的礼貌面具之下,潜伏着一个更返祖、更本能的自我。弗洛伊德将我们的心灵视为一场拔河比赛,一边是“本我”(id,我们的动物性冲动),另一边是“超我”(superego,内化了社会规则的头脑中的声音),而“自我”(ego)则被夹在中间,试图在普遍的虚伪面前协商出一个真实的身份。弗洛伊德最奇妙的洞见之一是,有些人可以将他们最原始、最不可接受的冲动引导或重定向到富有成效和可接受的工作中去。他给这种心理炼金术起的名字是“升华”(sublimation)。

用弗洛伊德的术语来说,现代资本主义就是利己主义的升华——或者甚至可以说,是贪婪的升华。“对自然冲动的压抑是资本主义成功的必要前提,”布洛姆总结道,“但虽然它对群体及其财富是有益的,但这种方法最终会报复到个人身上。”根据这种解释,20世纪初的大规模焦虑——无论你称之为神经衰弱、美国神经质还是纽约症——都是现代性、技术发展乃至资本主义本身的代价。

几乎没有证据表明弗洛伊德和韦伯曾互相辩论过。然而,当你将他们的理论并列时,很难不听到一场至今仍在塑造许多现代评论的对话。韦伯写道,现代资本主义是从适合我们天性的宗教教义演变而来的;而弗洛伊德则认为,人性不适合一个扭曲和压抑我们基本冲动的现代世界。**我们最引以为傲的发明,究竟是人性的终极体现,还是对人性的终极威胁?**这是每一代人都必须为自己回答的问题,包括我们这一代。这个问题对于汽车和人工智能来说同样值得深思。而令人不安的答案——对于韦伯和弗洛伊德;对于1910年和2025年——是:或许,两者皆是。

¹ 我所说的“被低估”,是指它惊人地有趣,文笔华美,其被引用或提及的次数理应比现在多上1000倍。

² 本文大部分内容基于《眩晕之年》的第9章和第10章,标题分别为《1909年:对高速机器的崇拜》和《1910年:人性变了》。本文标题也由此而来。当然,任何号称只写某一年的文章、章节或书籍,通常都不会将内容严格限制在那一年之内,所以我们在整篇文章中讨论的是“世纪末”(fin de siècle)的趋势。

³ “神经衰弱”(Neurasthenia)并非描述这一现象的唯一名称。1901年,作家约翰·加德纳(John Gardner)为一种由生活在大城市飞驰的汽车和自行车周围所带来的生理影响而引起的新疾病创造了一个名字:纽约症(Newyorkitis)。这个词简直太妙了。